行业困局

2025年5月的中国车市正经历着一场深度价值危机。

某头部车企发起的“战略性降价”迅速演变为全行业的价格混战,主流合资品牌终端折扣率突破15%,部分豪华车型实际成交价较厂商指导价下探40%,引发4000余家经销商退网潮。

乘联会数据显示,2025年1-4月汽车行业平均利润率仅4.1%,较制造业平均水平低26个百分点,研发投入占比从2020年的5.8%骤降至3.2%。这种以价换量的竞争模式正在摧毁产业根基——宁德时代被迫将电池报价下调15%,赣锋锂业等上游企业股价单日跌幅超20%,全产业链陷入“降本、减配、质量下滑”的恶性循环。

更深层的矛盾在于技术优势的快速透支。当车企将资源过度倾斜于价格博弈,新能源汽车的核心技术迭代出现明显滞缓。清华大学汽车产业研究中心的监测显示,2024年中国车企在三电系统、智能驾驶领域的专利申请量同比下降12%,而同期特斯拉、丰田的研发投入增速均保持在15%以上。这种“重营销轻研发”的短视行为,正将中国汽车工业推向“低端价值”的风险境地。

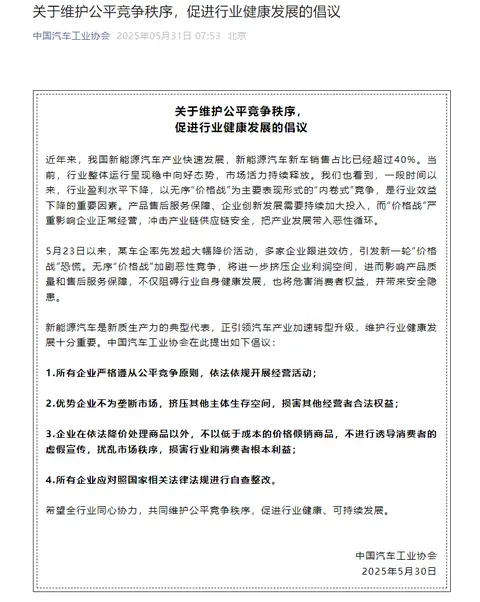

于是,中国汽车工业协会于5月30日发布《汽车行业良性竞争倡议书》,标志着产业治理层面的紧急响应。

从消费电子到汽车产业的进化密码

翻开近半个世纪的产业发展史,价格战始终扮演着“破旧立新”的关键角色。上世纪90年代,国产彩电企业通过规模化生产将进口电视价格从万元级降至千元区间,这一过程不仅重塑了中国家电产业格局,更催生了长虹、TCL等技术领军企业。日本马桶盖从奢侈品到国民商品的蜕变同样遵循这一规律——当核心技术突破成本临界点,价格下沉自然水到渠成。

汽车产业的进化史更是印证了这一逻辑。福特T型车通过流水线生产将汽车售价从850美元降至360美元,不仅缔造了流水线生产的工业革命,更使美国迅速迈入汽车社会。丰田凭借精益生产模式在北美市场掀起价格风暴时,其背后是JIT生产体系与供应链管理的革命性创新。这些案例揭示:真正推动产业进步的价格战,本质上是技术红利向消费端的普惠式释放。

技术驱动VS内卷陷阱

当前新能源汽车市场的价格混战,实则是两种竞争方式的激烈碰撞。以比亚迪刀片电池、宁德时代CTP技术为代表的企业,通过材料体系创新将能量密度提升30%的同时降低成本25%,这种基于技术突破的价格策略,不仅加速了燃油车替代进程,更在全球市场树立了优质平价中国制造标杆。

与之形成鲜明对比的是部分企业的数字游戏。通过简化配置、降低品控标准实现的表面低价,正在侵蚀产业根基。某品牌将毫米波雷达减配至3颗,却在宣传中模糊处理感知系统参数;某新势力为压缩成本采用磷酸铁锂电池包减配方案,导致冬季续航缩水达40%。这种饮鸩止渴式的价格战,短期内虽能收割市场份额,却正在摧毁消费者对新能源产品的信任根基。

从规模扩张到产业生态升级

破解当下困局的关键,在于建立以技术为核心的价值竞争体系。特斯拉的成功验证了这一路径——其Model 3(图片|配置|询价)通过一体化压铸技术将车身制造成本降低40%,但更重要的是通过FSD自动驾驶技术构建起4万元的选装服务生态。这种“硬件预埋+软件付费”的模式,使特斯拉单车利润达到9570美元,稳居行业榜首。

体验创新则成为这种价值竞争中差异化细分的关键。蔚来汽车推出的BaaS电池租用服务,通过车电分离模式将购车门槛降低7万元,同时构建起覆盖全国的换电网络,用户复购率达65%;小鹏汽车的XPILOT4.0系统,通过本地化数据训练,在复杂城市路况下的通行成功率提升至98.7%,实现从“硬件堆砌”到“场景定义”的跨越。

所以,对中国车企而言,突破口在于三大维度的技术攻坚:其一,重构材料科学体系,如蜂巢能源开发的钠离子电池已实现160Wh/kg能量密度与0.25元/Wh成本;其二,深化智能制造应用,蔚来ET5通过数字孪生技术将冲压工序不良率控制在0.02%以内;其三,构建服务增值网络,吉利银河OS系统已积累320万订阅用户,月均ARPU值达87元。这些探索表明,当技术壁垒足够高时,价格反而成为价值锚点而非竞争筹码。

未来,是星辰大海

中国车企的战略转向已清晰可见:小鹏汽车在欧洲市场推出的本地化智能驾驶方案,通过德国莱茵TÜV认证,成功进入高端市场;比亚迪在日本设立的电动车研发中心,聚焦小型车电驱系统优化,2025年计划实现15%的本土市场占有率。

政策层面的支撑体系持续强化。2025年中央财政安排的4000亿元汽车产业基金中,70%定向支持全固态电池、L3级自动驾驶等核心技术研发;商务部启动的“汽车出口质量提升计划”,建立与国际接轨的认证体系,推动20家车企通过ISO26262功能安全最高等级认证;北京市率先开展的“车路云一体化”试点,已在亦庄新城建成300公里智能道路,为L4级自动驾驶商业化提供基础设施支撑。

中国汽车工业协会的倡议不仅是对价格战的刹车,更是一次产业价值的重新锚定。从宁德时代的电池技术突破到比亚迪的混动系统创新,历史反复证明:唯有技术深耕才能穿越周期。当行业从“价格红海”转向”技术蓝海”,不仅关乎企业生存,更决定着中国汽车产业能否在全球价值链中实现从“追随者”到“引领者”的质变。

正如工信部副部长辛国斌所言:“汽车产业的全球竞争,最终是技术实力的较量——我们不能再靠低价赢得市场,而要用技术赢得尊重。”在这场关乎产业命运的觉醒之路上,技术创新既是破局之道,更是尊严所在。

渝公网安备50010502503425号

渝公网安备50010502503425号

评论·0