曹操出行四年烧掉82亿,却敢高调冲刺港股IPO,这波操作让不少人直呼“看不懂”——同行都在收缩战线,它却逆势扩张;市场格局渐定,它还自称“品质出行标杆”。这背后的底气,究竟是真金白银的硬实力,还是资本制衡之下的烟雾弹?

曹操出行最大的依仗,是吉利集团这棵“不倒的摇钱树”。母公司不仅提供车辆、供应链资源,还帮它扛住亏损压力。对比其他平台靠融资续命,曹操的运营成本天然低一截。

车辆采购能内部打折,维修保养也不用外包的团队甚至产业链。有人算过账:“曹操每单成本比滴滴低15%,就算亏钱,吉利也能用造车利润填坑。”更狠的是,吉利还能把曹操当成试验田,测试自动驾驶技术,失败了就当内部练兵,成功了就是意外之财。

这是造网约车平台么,这分明是创造一个能两头吸血的血包啊。

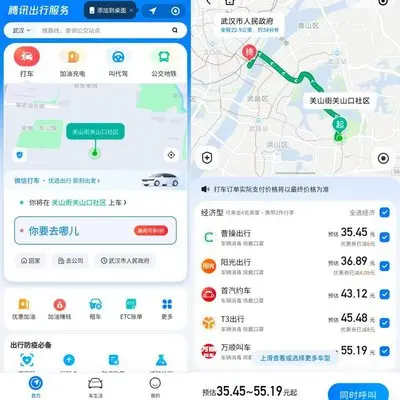

要说这个逻辑和背景下,曹操比其他的滴滴、一喂顺风车、T3出行等平台要在合规方面更谨慎。在同行疯狂扩张时,曹操咬死“合规”红线——全自营车队、司机持证上岗、车辆合规率超90%。这看似蠢笨、成本高昂,实则暗藏玄机,为后期省了多少事儿。

随着各地网约车合规化趋严,大量不合规运力被清退,曹操这种反而成了“香饽饽”,基本不用做什么改观,照常营业就好了。”这种“老实人”形象,让它在政企合作中占尽便宜——比如拿下政府采购订单,或者成为智慧城市项目的出行服务商。

大家对曹操出行的印象,基本都在“专车”赛道。不过确实也是,曹操死磕“专车”标签,在过去的很长一段时间里,都试图用中高端市场避开价格战泥潭。客观条件方面也很合适,它的车型以B级车为主,而且尤其注重司机培训,强调“航空级服务”,这一点在几个网约车平台里,没几个能做到,甚至推出“曹操帮忙”代驾业务。

虽然它的实际客单价只比滴滴高10%,但在资本市场非常信奉“消费升级”,信奉大众在他们的洗脑下,一定会越来越乐意掏出他们的钱包。有投资人坦言:“只要它能把20%的用户变成月卡会员,估值就能翻倍。”不过现实很骨感——多数用户只在机场、高铁站等高价场景选它,日常出行还是认价格。

曹操手握1.2亿注册用户的出行数据,包括高频通勤路线、消费偏好等,这些数据对车企研发新能源车、保险机构设计产品都有价值。吉利甚至计划打通数据链——用曹操的订单预测市场趋势,指导自家极氪汽车生产。有分析师比喻:“曹操就像个数据矿工,挖的不是矿,是未来造车的风向标。”

亏损82亿还能上市,本质是抢时间窗口。当前网约车赛道进入“剩者为王”阶段,曹操若能抢先IPO,就能用募资收购中小玩家,或者反向做空竞争对手。更现实的是,主机厂转型压力巨大——吉利新能源车销量未达预期,急需给资本市场讲新故事。有投行人士透露:“曹操上市估值打五折,吉利也愿意,图的就是个‘出行生态’的概念。”

曹操的底气,说到底还是“背靠大树好乘凉”。但资本市场的耐心有限——若它不能证明盈利可能性,上市后也可能破发。毕竟,滴滴十年亏千亿都没能翻身,曹操凭什么让投资者相信“这次不一样”?

或许答案藏在吉利掌舵人的那句表态里:“出行不是生意,是未来智能移动终端的入口。”只是,这个入口是金矿还是黑洞,还得看曹操能不能从烧钱黑洞,变成数据金矿。

渝公网安备50010502503425号

渝公网安备50010502503425号

评论·0