芝能智芯出品

作为首款5nm车规工艺智能驾驶芯片,神玑NX9031的量产上车标志着蔚来在芯片自研方向迈出了关键一步。

芯片在算力、带宽、图像处理、安全与功耗等维度展现出高指标水平,从流片到实车应用的过程也暴露了技术架构切换初期必然存在的适配难题与系统成熟度压力。

芯片上车只是阶段性成果,真正的考验在于后续软硬件生态构建、算法持续优化以及体系能力的闭环协同。

Part 1

从纸面指标到上车验证:

神玑NX9031的能力边界与实现路径

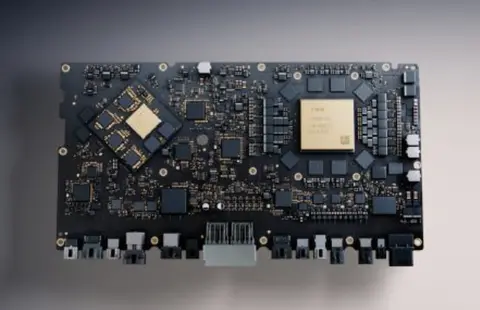

神玑NX9031被定义为一款高性能、低功耗、满足车规标准的自研智能驾驶芯片。

其采用5nm制程工艺,在计算性能上被标定为相当于四颗Orin-X,并具备更高的数据吞吐能力和更强的图像信号处理模块。

理论上,这样的设计为承载复杂、演进型的智能驾驶模型,如NWM世界模型,提供了必要的硬件支撑。

不过,在工程实际中,纸面能力和实际效果之间往往存在显著落差。

NX9031上车初期能够提供基本可用的智能辅助驾驶体验,确实说明蔚来在芯片设计与初步系统集成上具备了较强的执行能力。但必须指出,“可用”并不等于“最优”,也不意味着性能潜力已被完全释放。

从系统构成来看,NX9031并非仅靠硬件堆栈支撑,而是高度依赖于操作系统适配、中间件调度、工具链支持及算法层深度优化。

自研NPU和ISP为其带来了架构差异,这种差异要求上层软件与算法必须绕开现成平台(如CUDA)的惯性路径,重新建立底层接口与运行逻辑。这类工作本身是极其耗时的系统性工程,而且在短期内难以完全避免调度抖动、数据延迟或非预期异常。

蔚来确实在较短时间内完成了从芯片设计、系统适配到批量上车的流程,在ET9、新ES6等车型中实现了功能闭环。

考虑到这是一个“从零开始”的芯片平台,这样的进展值得技术尊重,但也应清醒地看到,目前所达到的更多是“达到可用门槛”而非“技术全面超越”。

芯片所具备的高带宽和低功耗特性,未来的确可以通过更大模型部署、更密集场景感知来加以利用,但这仍依赖上层软件是否能持续演进到足以压榨芯片极限的程度。

当前版本的NWM能否稳定高效运行,其关键点并不在芯片本身,而在于算法架构是否能够利用异构计算资源的全部能力。

Part 2

软硬融合与生态构建:

不是“造芯”,而是造系统能力

神玑NX9031的上车过程强调的是系统协同,而不是芯片单点性能。虽然蔚来在宣传中将其与Orin-X横向比较,但真正的技术难点不在于谁的TOPS更高,而在于全栈系统是否能以工程可控的方式完成“从硅到感知再到决策”的闭环。

当前芯片的主要瓶颈,往往并非纯计算力不足,而是工具链的不成熟、算法的适配性不足、以及调度效率难以达成设计目标。

从Cedar平台的部署结果看,NX9031在感知、泊车、主动安全等功能模块上已能完成端到端闭环,但这依赖于蔚来内部算法团队与芯片团队的同步开发。如果将该芯片对外授权或用于多车型平台适配,其生态成熟度和跨团队协同能力将成为新挑战。

智能驾驶芯片的开发过程不等同于手机SoC。后者可以依赖多年成熟生态系统如安卓、ARM平台等现成支持,但智能驾驶涉及实时控制、功能安全、系统容错以及冗余机制,需要每一个环节都能按预期响应。

这也是为什么特斯拉HW平台每一代切换都会经历初期退化或bug频发的根本原因。NX9031也不例外,后续是否稳定运行并不断提高体验,很大程度上要依赖Cedar平台是否能建立起反馈-训练-迭代的闭环。

芯片本身的自研价值也需放到整个商业结构中去考量。NX9031预计可降低蔚来单车约万元成本,对当前毛利率承压的整车厂而言无疑是利好。但换个角度看,自研芯片不具备规模授权能力,其成本结构更多是“重投入,慢回报”。

即便前期开发投入沉没,通过提高单车利润率回收投资也需要量产放大与平台化支撑。目前的神玑芯片更像是蔚来验证“芯片自研可行性”的1.0版本,还远未成为稳定的盈利支柱。

蔚来的体系性尝试值得肯定,但芯片产业的节奏从来不是凭愿景决定的。

Apple M系列、Tesla FSD SoC之所以逐步成功,是因为它们在经历多个迭代周期后,形成了软硬一体、开发工具健全、性能可预测的系统。神玑尚处在这个路径的起点,未来是否能跨过“可用”走向“卓越”,仍需观察。

小结

神玑NX9031的落地,是蔚来押注核心技术自研的关键一役。这种选择带来了短期适配与成本压力,也为未来构建软硬一体能力、控制智能驾驶体验的上限提供了可能性。但必须看到,芯片不是孤立存在的技术成果,而是依赖操作系统、算法架构、开发工具与验证体系共同演化的系统工程。

渝公网安备50010502503425号

渝公网安备50010502503425号

评论·0