电动车早已成为中国城市与乡村出行的“头号选手”:高峰时段穿梭如鱼、胡同巷尾疾步似风,不仅有着4亿辆庞大的保有量,还直接推动着短途生活的节奏。但是,别以为自由骑行真的就是“说走就走”,上牌、购证、戴头盔,这些规定在广东、浙江、四川等大省都已写进了现实。于是,一场“安全VS.便利”的博弈在各地悄然展开,骑手们的头盔里,不只是风声嘶鸣,还有一丝对新政的无奈和蠢蠢欲动的吐槽。

有意思的是,各地交警部门似乎也洞察到了这一切——管理归管理,总不能把4亿用户一股脑怼回家,于是各类“绣花”式政策怎么玩怎么来。

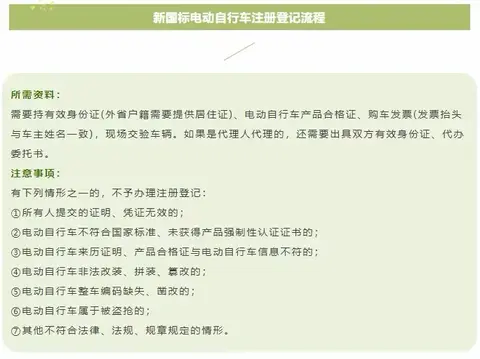

6月起,电动自行车在许多城市享受“免费上牌”的常态服务——要知道,4亿车主如果各上一次牌,收个20块,财政都要数钱数到手发软。但,真正关心过百姓出行便利的,还是那些主动喊出“免费上牌”,甚至用各种搞事情活动普及注册流程的基层派出所。只需机动车所有人 ** 明、车辆合格证以及购车发票,办理流程比点外卖还顺溜。部分省份还特别注明,非本人代办只需带上委托书和双方证件,想赖掉都赖不掉流程清晰——但注意,无正规票据或者超标车无证,想蒙混过关可没门。

如果监管升级仅仅停留在一纸法规,那群众抱怨爆表绝不是空穴来风。付出一点成本,为的是多一分“守护”,但负担加重,将转身就是“民怨地图”。正因如此,送头盔、免罚、下乡考证等创新措施才显得非常有“烟火气”。

以免费赠送头盔为例,湖北、湖南、 ** 喀什、浙江台州等地都开启了“头盔进社区”活动——看看这执行力,连“安全知识进家庭”都安排得妥妥的。某些永远嫌麻烦、不肯花几十元买头盔的市民,如今还能端茶递水请交警送头盔上门。小罚款固然难挡“惯性”,但“先戴头盔,再谈罚款”,起码让安全意识有机会扎根。交警和社区综治专员偶尔也无奈:罚款20~50元聊胜于无,还不如亲自纠正一次,留下的印象更长远。

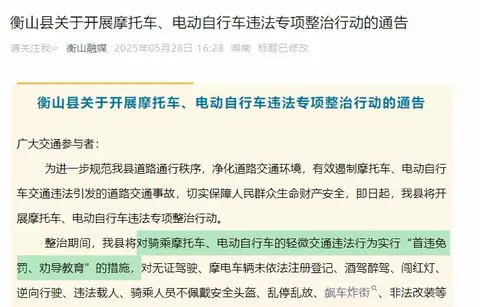

轻微违法行为的“首违免罚”,湖南衡山县做出了“劝导优先”的示范,很多地方则推出志愿者参与交通维护获得小额“免责权”、“朋友圈集赞”换免罚等。单从效果来看,处罚不是目的,文明出行、风险教育才是硬道理。严格执法和宽容引导需要平衡,否则只会让城市街头充满对立情绪,“罚你没商量”只会逼出更多“骑迹”。

再看“送考下乡”行动——实际点讲,不少三线以下地区电摩、电轻摩已纳入机动车管理,相关证件成了必备通行证。云南西双版纳、贵州红花岗等地的做法,拉低了考点门槛,虽不至于变为“开卷考试”,至少解决了农村居民因路远、费用高而没法报考驾驶证的老大难问题。公众安全管理,没有包容、支持和便利措施,只会沦为空谈。

理性分析这些“2免、1送”,一方面展现了社会治理方式的进步,其本质是信任大众、扶持守法、约束违规。另一方面,也间接暴露了一种隐含矛盾:惠民的边界究竟在何处?因为有“免费”、才有积极配合,因为有“人情味”,才有主动守法——但公共管理资源有限,“无限供给”显然不是政策的终极答案。数据显示,截至2023年底,全国新国标电动车上牌率突破80%,其中免费上牌、送盔政策贡献明显,但在监管链条末端,部分大量二手、超标、无证车辆仍漏网。

归根结底,真正的文明不是靠“罚满分”维系的,而是在尊重群众权益同时,建立一本“守规矩就是省心、省钱”的共识账本。期待这种兼顾刚性与柔性、既有安全又便民的电动车管理方法能够在更多城市生根发芽。而骑手们也应明白,拿了免费福利、戴好头盔、配齐证件,既是便宜自己,也是体面全社会的新起点。反正国家都把路铺平到你家门口了,还赌气不上牌,大概只能让你的“便利”彻底沦为“负担”吧?

渝公网安备50010502503425号

渝公网安备50010502503425号

评论·0