在汽车行业,结果往往更容易被看见,但决定命运的,是过程。

5月15日,吉利汽车控股有限公司召开2025年一季度业绩说明会,“一个吉利”战略整合进入新阶段。合并极氪后,吉利一季度营收725亿元、净利润56.7亿元,数据固然亮眼,但更值得关注的,是这些数字背后的五年过程,是那个在行业转型拐点前就开始布局的预见者思维。

就在业绩说明会一周后,吉利控股集团董事长李书福在“吉利大讲堂”讲了六个洞见,主题是《汽车与道》,把“一个吉利”拉回到过去20余年的结构积累,用脱虚向实的方式,把未来产业竞争的底层逻辑从快慢之争,转向了有没有能力构建正确过程的竞争。

一个优秀的结果,背后靠的是什么样的战略过程?过程做对了,产出的到底是什么样的技术体系?在所有企业都在争速度的时代,吉利为何选择慢下来搭建百年结构?在李书福的商业观中,任何成果必须要有行为过程,吉利汽车公司就是遵循这些基本逻辑。

以术为体,以道为本。有道者,才能走得更远。这是中国汽车从战略分散走向结构闭环的开始,也是在产业变局中,吉利率先吹响的冲锋号。

01

过程对了,结果自然就对了

在商业世界里,很多结果看起来顺理成章,其实不过是过程做对了的自然演化。

今天再看吉利的“一个吉利”整合,从组织架构到品牌路径,从新能源节奏到资本运作,似乎一切都具备了“行业样板”的逻辑。可问题在于,这套逻辑的成立,不是因为2024年的判断特别准确,而是因为四年前,它就已经开始发生。李书福提到,“四年来,吉利管理层做了大量卓有成效的工作,面对行业乱象,我们始终保持清醒的头脑,冷静面对各种诱惑,坚持走正道,坚持依法合规,坚持守正创新”。

过程如果是对的,结果只是时间问题;如果方向错了,努力反而放大偏差。在2021年2月的内部会议上,李书福以万字分享信提出“两个蓝色吉利行动计划”,一条面向智能电动汽车的大规模技术投入,一条则保持对内燃与混动体系的持续优化。

当时多数企业正在削减内燃研发预算,吉利却在全球整合动力资源,成立浩思动力,并在醇氢方向持续下注。很多人质疑这是否“脚踩两条船”,但今天回头看,那不是多线试错,而是结构稳定性的设计。

判断一个企业是否真正具备长期能力,要看它能不能在结果未明时定义路径,并持续推进。

李书福不是第一次这样做。当年收购沃尔沃,被整个行业视为“非理性投资”。没有人理解,为什么一个当时年销量不过百万辆的中国车企,要收购一个负债累累、市场份额持续下滑的欧洲品牌。但李书福看见的,是中西方经济周期的不同步,是中国在上升、欧洲在调整的结构差。他判断,全球汽车的重心将从西方向东方转移,而沃尔沃将成为中国企业全球化能力的桥梁。

在经济行为学中一个重要概念是前视性,企业根据对未来结构的预测,主动设定资源流向、技术路线和组织形态,在别人尚未看清时,先写好通向那个结果的过程脚本。

“两个蓝色吉利行动计划”本质上提前判定了产业不会快速单边演进,而是在电动、混动、燃油的多元场景中长期共存;它假定了智能化不会即刻普及,但智能底座必须提前准备;它也识别了内燃系统的剩余价值,并决定通过全球协作保住这块核心资产。

于是,当我们看到“一个吉利”吹响集结号的时候,真正的意义是这些都是靠路径沉淀出的结果。今天的我们看到的吉利,拥有一个不会偏离方向的过程。真正的战略能力,是提前看见趋势,然后用足够理性的方式把这个趋势转化为现实中的组织、产品、技术与体系。

02

“回归”吹响冲锋号

判断一个企业走得远不远,不能只看赚了多少钱,而是要看它这几年积累了多少能量。因为,对一家汽车企业而言,技术体系是见证企业穿越周期的真实依据。不断提升自主研发能力、强化基础技术储备、提升产业链韧性,这些是长期可持续发展的核心支撑。

回顾吉利过去的五年,真正值得研究的,是吉利从好到更好到底做对了哪些“过程”。李书福强调,要把四个轮子加两个沙发做到用户满意,做到极致,也是不容易的,需要真功夫、硬实力。

2010年,吉利通过收购沃尔沃,建立了完整的架构化造车体系,从SPA到CMA,再到2.0T高功率发动机,构成了燃油车时代的能力闭环。而2020年以后,吉利则在新能源时代完成了又一次系统性底层改造。

第一,在新能源技术上,吉利没有押注单一技术路线,而是构建出一套能够纵向穿透、横向联动的结构能力。从电池开始,吉利围绕使用场景和安全边界打造了金砖电池、短刀电池以及神盾电池安全系统,让电池从“模块”变成“平台”,具备了向上承载架构、向下适配车型的能力。在电驱动上,吉利的11合1电驱,在高度集成的同时,也提升了单位效率,并且实现在系统级别上为插混、电混、纯电三类主力驱动形态提供统一适配能力。

真正把这套新能源能力“体系化”的,是SEA与GEA两套架构。SEA是模块化的起点,面向纯电场景,强调拓展性与全域覆盖;GEA则是工程组织结构的升级,强调“油电共生”与安全隔离能力。它们之间并非互斥,而是在车型、区域、成本结构上的分布协同,为不同市场预设了路径。因此,吉利的新能源能力,从来不是某一项技术领先,而是把电池、电驱与整车架构三个核心系统打通成一个有弹性、可迭代的工业平台。

第二,在安全体系与质量体系上,吉利构建了一整套超出行业平均预期的验证流程。比如GEA架构实现五大通道的“油电完全分离”,将电、油、气、热管理系统彻底剥离,解决多系统互扰问题;而在神盾电池的测试体系中,热失控、短路、碰撞的标准不仅覆盖国内外89个国家,更以288倍国标热管理精度重设行业底线。

第三,在智能化体系上,吉利自建从“研发-制造-连接-感知”全链条的智能体系,前端有星睿智算中心、天地一体布局,卫星网络为车端通讯铺底;终端有Flyme Auto系统、龙鹰一号芯片和千里浩瀚智驾平台实现多品牌量产落地,形成自有算法+硬件的生态闭环。相比于行业中找外包、找适配、打补丁的智能化路径,吉利这套体系是从制造研发端贯彻到消费感知端的多层结构。

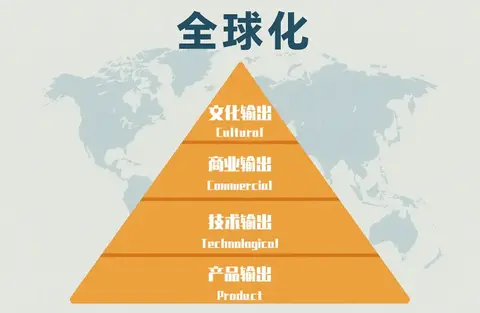

第四,是吉利用十余年时间搭建起来全球化金字塔体系,完成了从“产品走出去”到“能力走进去”,再到“文化走出去”的进化。在产品侧实现了以极氪、领克为代表的研发、制造、销售一体化落地;在技术侧通过与雷诺合建浩思动力,完成核心技术平台的海外转移与在地适配;在商业合作层面,与奔驰共研下一代混动系统,延伸到平台、供应链与共同研发机制;在文化层面,则通过对沃尔沃品牌治理和研发体系的尊重与反哺,构建了跨文化整合能力。

对于全球化,李书福在这次演讲中表示:“过去四十多年形成的经济全球化时代已经终结,新的经济全球化时代正在形成,其特点就是经济区域化、本土化、碎片化,在此基础上进行全球贸易、投资。我们必须及时调整发展战略,因地制宜,实事求是,在全球合规的前提下尽最大可能地参与全球市场竞争。世界不再是平坦开放,而是起伏保守。到处关税壁垒,自我保护,我们必须服从与尊重新的全球化现实,适应新的生存法则,提高自我生存能力,在新的世界秩序下为全球不同的市场提供高质量产品。”

因此,“一个吉利”的回归,不只是组织重组,而是这些过去五年“过程构建”的一次系统释放。这意味着,吉利为新能源、为智能化、为全球化所建立的一整套逻辑、工具与标准,终于开始集体进入收获期,吹响了“一个吉利”的冲锋号。

03

赢一年、赢十年、还是赢百年?

造车不是一个五到十年的产业风口,而是一条以百年为尺度的深水赛道。这个行业的周期很长,淘汰率极高。任何一时的快与慢,若脱离时间轴分析,都是伪命题。

今天谈吉利,许多人站在各种视角去评判、去对比,但问题是,它到底在跟谁比?是在比一年销量,还是在比十年构建能力?抑或是在比一百年能否立于世界汽车产业之林?

判断一个企业的“快”与“慢”,首先要看它打的是什么仗。有些企业快,赢了流量,赢了资本,却输在了技术底座;有些企业看似慢,但搭的是能穿越技术代际、穿越周期的体系架构。

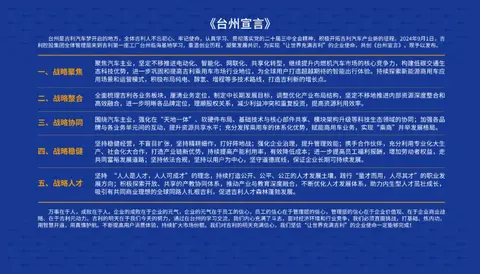

1998年,吉利第一辆整车豪情轿车下线,李书福强调吉利要造老百姓买得起的车;2007年,当汽车产业陷入价格战,李书福在“宁波宣言”中提出“不打价格战,打技术战、品牌战、品质战、服务战、道德战”,吉利的口号也由“造老百姓买得起的车” 升级为 “造最安全、最环保、最节能的好车”。也是从那一年开始,吉利开启了全球人才搜集、技术追溯、流程精进的漫长周期——这是后来沃尔沃收购的起点,也是架构造车时代的前奏。

2014 年,吉利进入3.0阶段,提出了新的口号“造每个人的精品车”,明确了打造高颜值、高技术、高品质车型的战略目标,博瑞、博越等车型便是这一时代的代表作品,在智能科技、造型设计、舒适性、驾驶体验等方面塑造了全新标杆。2023年,吉利进入4.0时代,提出“造每个人的智能精品车”,当时吉利银河系列产品亮相,成为“智能精品车”的样板。

这些过程无一不在回应李书福在“吉利大讲堂”中所提到那句话,“吉利是制造业企业,不是资本运作企业,吉利投资收购多个在世界上受人尊重的,有真本领、硬功夫的百年老牌汽车企业,其目的只有一个,学习造车技术;学习车企品控体系;学习造车安全技术、空气动力学技术、标准及标准的由来;学习如何与供应链企业友好协同;学习如何做好售后服务,如何培养各专业人才;学习如何打造受人尊重的品牌。”

这十几年里,吉利通过与沃尔沃、雷诺等全球技术体系的协同合作,逐步搭建起涵盖设计、试验、制造、验证的正向流程,到现在,吉利已经解决了上万个汽车制造的流程和技术检验问题。

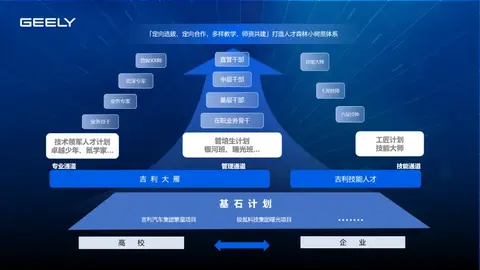

支撑这一切的,更是一个少被谈论的人才体系。李书福曾说过,“没有吉利,中国新势力造不出车”,很多人只听懂了前半句,却不知道这背后站着几十万在吉利体系内接受过正向开发、流程训练、质量控制的人才。这句话,也在提醒行业,造车不是营销主导的生意,而是工程体系主导的产业。

从“老百姓买得起的车”到“每个人的智能精品车”,吉利一直在重塑自己的定义。正如《道德经》所言,大曰逝,逝曰远,远曰反。真正的伟大,不是走出去,而是能走回来。吉利的“反”,既是回归,也是再次出发。

所以,读懂李书福的成果论,不是看它喊了什么口号,而是看它走了多远,又能不能从远处稳稳走回技术与价值的原点。这才是造车的本质,不是在时代里奔跑,而是在时代中扎根。

渝公网安备50010502503425号

渝公网安备50010502503425号

评论·0