2025年5月最新动态!欧盟燃油车禁售修正案通过,原定2035年全面禁燃计划推迟至2040年。面对电动化转型压力,德国等传统车企借力“合成燃料”争取喘息空间,但这条技术路线真能续命内燃机时代吗?

一、修正案背后的博弈:妥协与现实的碰撞

欧盟原计划2035年全面禁售燃油车,但德国、意大利等汽车工业强国强烈反对,担忧产业链冲击和就业流失。最新修正案允许2035年后销售的燃油车使用“二氧化碳中和”的合成燃料(e-Fuel),并放宽小众车企减排时间表。数据显示,2024年欧盟电动车渗透率仅12%,充电基建覆盖率不足30%,成为政策延期的核心原因。

分析认为,这是多方利益的妥协:

♦ 传统车企:争取技术转型窗口期,避免工厂大规模关闭(德国汽车业直接从业者超60万人);

♦ 欧盟:平衡碳中和目标与产业稳定,避免经济滑坡;

♦ 环保组织:接受阶段性让步,但强调合成燃料需100%碳中和。

二、合成燃料:理想丰满,现实骨感?

合成燃料(如e-Fuel)通过可再生能源制氢与碳捕获技术合成,理论上可实现“零碳燃烧”。保时捷已投资1亿美元在智利建厂,奥迪、丰田等也在加速布局。但这项技术面临三重困境:

1.成本高昂:当前合成燃料生产成本约4.65美元/升,是传统汽油的4倍;

2.能效低下:等量可再生能源下,电动车续航里程是合成燃料车的5倍;

3.环保争议:燃烧仍排放氮氧化物等污染物,被环保组织批为“伪绿色方案”。

三、车企双线作战:电动化不放弃,合成燃料不押注

面对政策调整,传统车企采取“双轨策略”:

♦ 电动化转型:大众、奔驰等加速与中国企业合作(如大众投资小鹏、Stellantis入股零跑),借助中国供应链降本;

♦ 合成燃料试水:保时捷计划2030年80%新车使用e-Fuel,宝马研发氢燃料内燃机,但均限于高端车型。

行业专家指出,合成燃料更可能应用于航空、重卡等难以电动化领域,而非主流乘用车市场。欧盟也明确:2030年后燃油车必须100%使用合成燃料,且2026年将重新评估技术可行性。

四、未来展望:技术竞赛与政策拉锯并存

♦ 短期(2025-2030):传统车企依赖合成燃料维持燃油车利润,反哺电动化研发;

♦ 中期(2030-2040):欧盟或进一步收紧合成燃料碳排放标准,倒逼技术突破;

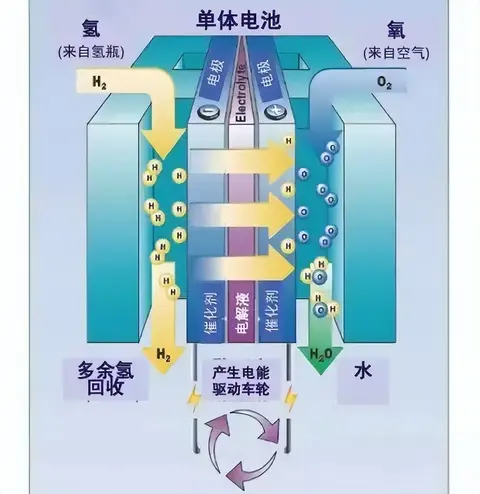

♦ 长期(2040后):若固态电池、氢燃料电池大规模商用(如宁德时代已量产450Wh/kg固态电池),合成燃料恐沦为过渡方案。

结语:欧盟修正案看似给传统车企“续命”,实则按下产业变革加速键。无论是押注合成燃料,还是牵手中国新能源产业链,车企都必须直面一个事实:碳中和时代,没有技术能永远“救场”,唯有主动转型者才能赢得未来。

渝公网安备50010502503425号

渝公网安备50010502503425号

评论·0