雷军与小米汽车的信任危机:从高光到低谷的挑战

2025年,小米汽车从万众瞩目的行业新星,迅速陷入了一场前所未有的信任风暴。创始人雷军曾在社交媒体上感慨:“过去一个多月,是我创办小米以来最艰难的一段时间。”这番表态透露出他的疲惫与压力,与以往意气风发的形象形成鲜明对比。

高调开局,危机骤至

2024年,小米首款车型SU7凭借高性价比和雷军的个人号召力,迅速成为市场焦点,上市仅9个月交付量突破13.5万辆,股价一度飙升近300%。然而,2025年3月的一场致命交通事故,成为小米汽车的转折点。尽管事故责任尚未明确,但公众对小米智能驾驶技术的质疑迅速蔓延。

随后,SU7 Ultra车型接连曝出两大争议:

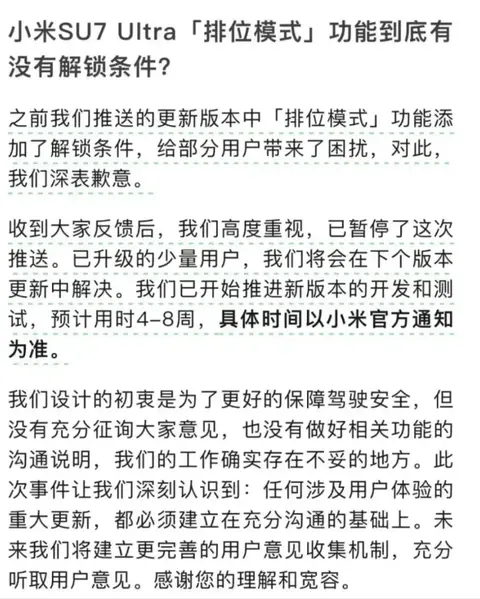

动力缩水:5月初,小米通过OTA更新将SU7 Ultra的最大马力从1548匹限制至约900匹,车主需完成赛道考核才能解锁全部性能。这一“考试解锁”机制引发强烈不满,被用户嘲讽为“买了顶配电脑却要考试才能用显卡”。

虚假宣传争议:售价4.2万元的碳纤维双风道前舱盖被车主实测发现仅为装饰,内部结构与普通版无异,鼓风机测试显示其宣称的“空气导流”功能几乎为零。

维权升级,信任崩塌

面对质疑,小米汽车提出补偿方案:未交付订单可改配铝制机盖,已购车主获赠2万积分(约2000元)。然而,车主认为补偿远不足以弥补4.2万元的选装溢价,部分人甚至要求“退一赔三”。截至5月中旬,447名车主组建维权群,聘请律师发起集体诉讼,每人预付600元律师费,后续或升级至诉讼。

互联网思维与汽车行业的碰撞

小米的困境源于其“参数至上”的互联网营销模式与汽车行业严苛标准的冲突:

过度营销:SU7 Ultra的碳纤维机盖和赛道性能宣传被指“话术包装”,实际功能未达预期。

技术霸权争议:通过OTA限制性能的做法,被批评为“剥夺用户对车辆的控制权”,传统车企通常通过硬件标定而非软件锁性能。

个人IP的双刃剑:雷军的高曝光度放大了产品问题,使其从“科技领袖”沦为舆论靶心。

行业警示:汽车容错率为零

汽车作为涉及安全的耐用消费品,与手机等电子产品的容错率天差地别。小米的案例揭示了一个残酷现实:在汽车行业,1%的缺陷可能摧毁品牌百年积累的信任。

目前,雷军已减少公开露面,微博仅限关注超100天的粉丝评论,被解读为规避舆论压力。小米能否走出这场危机,取决于其能否真正尊重汽车产业规律,而非仅靠营销与情怀。正如行业观察者所言:“当互联网的‘轻’遭遇制造业的‘重’,所有捷径终将付出代价。”

渝公网安备50010502503425号

渝公网安备50010502503425号

评论·0