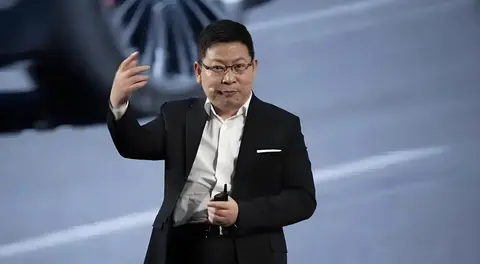

余承东卸任华为车BU董事长,不仅是个人职位的调整,更是华为在智能汽车领域战略逻辑的颠覆性转向。这一动作背后,暗含了华为对智能汽车产业的深刻理解:从“做局者”到“搭台者”的蜕变,本质上是华为对“造车”定义的重新解构。

一、车BU独立:华为的“自我革命”与产业边界重构

华为将车BU业务装入深圳引望智能技术有限公司,并引入阿维塔、赛力斯等车企参股,看似是资本层面的常规操作,实则暗藏玄机。

- 从“技术霸权”到“生态民主”:过去,华为车BU以全栈自研技术强势介入汽车产业链,引发车企对“灵魂论”的警惕。而引望的独立运作,通过股权开放(华为持股降至80%,车企各占10%),构建起“技术共享池”,既保留华为的技术主导权,又赋予车企决策参与权。这种“利益共同体”模式,消解了传统供应链的零和博弈,让技术输出从“施舍”变为“共创”。

- 从“造车工具包”到“产业操作系统”:引望的定位并非简单的供应商,而是智能汽车的“数字底座”。其核心任务不再是卖激光雷达或ADS系统,而是搭建一个兼容车企差异化需求的开放平台。例如,阿维塔可基于引望平台开发高阶智驾功能,而赛力斯则可定制鸿蒙座舱交互逻辑。这种“标准化模块+个性化插件”的架构,让华为的技术真正成为车企的“可编程基础设施”。

二、余承东角色嬗变:终端与汽车的“量子纠缠”

余承东转向终端BG与鸿蒙智行,绝非退居二线,而是华为生态战略的关键落子。

- 终端BG的“超级入口”价值:手机、PC、IoT设备是用户数字生活的核心入口。余承东主导的终端业务,正通过“1(手机)+8(车、平板等)+N(生态设备)”战略,将汽车从孤立的交通工具转化为“移动智能空间”。例如,手机与车机无缝流转的“超级桌面”、跨设备算力调度等场景,均在强化终端与汽车的“量子纠缠”。

- 鸿蒙智行的“生态引力场”:鸿蒙智行并非造车品牌,而是以用户体验为中心的操作系统。余承东曾强调“智能汽车的核心竞争力不再是百公里加速,而是人车家全场景协同”。通过鸿蒙分布式能力,车辆可实时接入家庭空调、办公室会议系统等场景,形成“空间穿越”式体验。这种生态黏性,远比单一车型销量更具战略价值。

三、华为的“造车”新哲学:让汽车成为生态的“副产物”

此次调整揭示了一个反常识逻辑:华为的终极目标不是造车,而是让汽车成为其生态的自然延伸。

- 商业逻辑之变:从“卖技术”到“收生态税”:传统Tier1靠硬件差价盈利,而华为通过引望输出技术、通过鸿蒙智行绑定用户,最终在软件订阅、数据服务、生态分成等环节构建持续收入。例如,车企每卖出一辆搭载引望方案的车,华为可收取基础授权费,再通过OTA升级、应用商店分成等获取长尾收益。

- 产业竞争升维:从“产品战争”到“规则战争”:当小米、蔚来等新势力仍在卷配置、价格时,华为已悄然制定智能汽车的“游戏规则”。引望的开放架构定义了智能驾驶、车云一体的技术标准,而鸿蒙智行则树立了生态互联的体验范式。这种“规则制定者”地位,比销量冠军更具统治力。

四、启示:智能汽车产业正在经历“范式转移”

华为的调整预示着智能汽车竞争进入新阶段:

- 技术竞争让位于生态竞争:单点技术突破(如续航、算力)的边际效益递减,而跨场景协同能力(如车与城市、家居、办公的联动)将成为决胜关键。

- 车企角色分化:未来车企可能分为两类:一类专注硬件制造(如赛力斯),另一类转型为“场景服务商”(如通过鸿蒙智行开发独家车载应用)。而华为则稳居“生态运营商”的制高点。

余承东的卸任,恰似华为在智能汽车领域按下“Ctrl+Alt+Del”——终结旧有的“造车执念”,重启一场以生态为核心的“无限游戏”。这场游戏中,胜负不再取决于谁造的车更多,而在于谁能编织更密的生态网络,让每一辆车都成为数字世界的活跃节点。

渝公网安备50010502503425号

渝公网安备50010502503425号

评论·0