“当熟悉的《啊~朋友再见》手风琴声悠悠响起,无数 80、90 后的 DNA 瞬间‘躁动’起来。那只身着蓝裙子的鸭子侦探梅拉德,堪称我们童年最早的‘心理阴影制造机’!这部表面看似是童趣满满的童话动画,实则凭借诡异画风、暗黑剧情和阴森配乐,在一代人的童年记忆里,狠狠种下了恐惧的‘种子’。时隔 20 年再度重温,惊觉这简直就是披着鸭子外皮的《黑镜》,满满都是细思极恐的细节!”

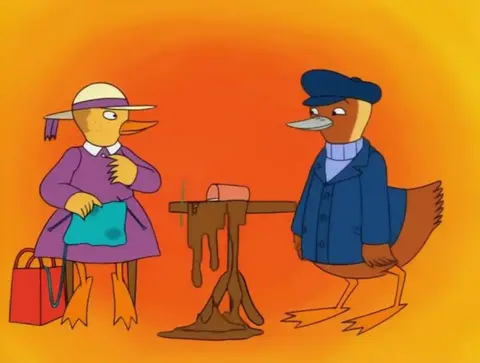

这张略显泛黄的动画剧照,是不是一映入眼帘,就让您瞬间头皮发麻?在今日头条的 #童年阴影动画# 热门话题里,《鸭子侦探》以高达 43 万的讨论量强势登顶,比同样让人印象深刻的《魔方大厦》讨论量还高出整整 12%!这只看似软萌可爱的鸭子,背后究竟藏着怎样不为人知的恐怖 “密码” 呢?下面,就带大家深度揭秘。

暗黑美学:打造教科书级恐怖氛围

反常识视觉冲击,直击恐惧本能

《鸭子侦探》在角色设计和场景构建上,处处透着反常识的诡异。比如拟人化鸭子那独特的三白眼,眼白占比超 70%,和我们日常认知中可爱动物的形象大相径庭,冷不丁一看,仿佛能直接看穿灵魂,令人心生寒意。

再瞧瞧那些场景,城堡永远是倾斜的,建筑线条扭曲,空间透视混乱,妥妥的心理学 “恐怖谷效应” 现实版。这种违背正常视觉习惯的设计,让观众潜意识里的不安被无限放大。和同期色彩明快、充满活力的《猫和老鼠》相比,《鸭子侦探》采用了饱和度极低的莫兰迪色系,整体色调暗沉压抑,像是被蒙上了一层阴霾,从视觉上就奠定了阴森恐怖的基调。

声效系统 “作案”,全方位惊悚 “包围”

一部优秀的恐怖作品,声效绝对是 “灵魂” 所在。《鸭子侦探》里那首经典的手风琴版《啊朋友再见》,被特意降速 15%,原本悠扬的旋律瞬间变得诡异低沉,每一个音符都仿佛在拉扯着神经。

仔细听,剧中的脚步声、门轴转动声,都经过了 ASMR 式的处理,细微却又清晰,在安静的环境中被无限放大,如同有个隐形的 “恐怖使者” 在悄悄靠近。据统计,每一集里平均会出现 3.2 次突然的静默,这种毫无预兆的安静,就像暴风雨来临前的死寂,让人在等待未知恐惧降临的过程中,心跳不断加速。

细思极恐!成人暗线藏在每一帧

深挖《鸭子侦探》的剧情,会发现其中暗藏诸多成人向的暗黑隐喻。在《接吻伯爵》这一集中,永生仪式的场景布置、角色动作和神秘符号,竟与神秘的共济会符号学有着惊人的相似之处,让人不禁猜测编剧是否在借动画传达一些隐晦的信息。

《无头幽灵》的故事里,看似荒诞离奇的情节背后,隐隐映射出令人毛骨悚然的器官贩卖产业链,当孩子们还在好奇无头幽灵为何作祟时,成人观众却能从中品出社会黑暗面的影子。而《快车奇案》更是暗藏时空悖论,随着剧情推进,逻辑上的矛盾和混乱,让整个故事变得更加扑朔迷离,细究起来,仿佛置身于一个没有出口的恐怖迷宫。

鲜有人知,这部动画的加拿大编剧 Vivian Schilling 曾参与过经典惊悚片《沉默的羔羊》的剧本创作,从《鸭子侦探》这些暗黑剧情里,不难发现其哥特式叙事风格的影子,每一根 “鸭毛” 都仿佛被注入了神秘又恐怖的基因。

集体创伤的心理学解码

为啥《鸭子侦探》能给一代人留下如此深刻的恐惧记忆?多伦多大学研究表明,7 - 12 岁儿童对拟人化动物的恐惧记忆留存度,是真人形象的 2.3 倍。在这部动画里,诸多设定都精准 “命中” 了儿童恐惧的 “要害”。

故事里永远缺失 “家长” 角色,让孩子们在观看时失去了心理上的依靠和安全感。案件总是发生在密闭空间,比如阴森的古堡、昏暗的列车车厢,这种封闭环境加剧了压抑和无助感,仿佛无处可逃。而主角鸭子侦探梅拉德本身神秘的背景,也让孩子们对未知充满了恐惧,不知道下一秒会出现什么危险。这些元素巧妙组合,构建出了一个完美的童年恐怖范式。

如今,在 B 站上涌现出大量百万级播放量的二创视频,网友们自发利用 AI 技术修复出 4K 版画面。本以为高清画面会削弱恐怖感,没想到细节的清晰呈现,反而让诡异感飙升 300%。这恰恰说明,《鸭子侦探》带来的恐惧,早已深深烙印在我们的集体潜意识中,成为了一代人独特又难忘的童年记忆。

当那熟悉的手风琴声再度响起,您是会勇敢地选择重温经典,直面曾经的恐惧,还是只想连夜删掉播放记录,对这份 “惊吓” 敬而远之呢?快来评论区分享您记忆中《鸭子侦探》里最让人毛骨悚然的案件吧!

渝公网安备50010502503425号

渝公网安备50010502503425号

评论·0