23岁女孩父母首度曝光细节,雷军承诺“不回避”却遭家属质疑

一、事故时间线:高速爆燃3秒致命,家属追问五大疑点

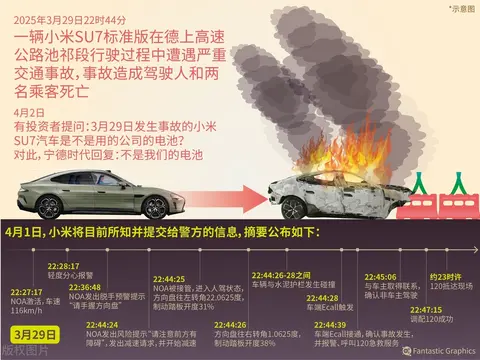

“车门像被焊死一样,眼睁睁看着孩子烧没了!”4月2日晚,遇难者罗某的母亲删除微博前最后一次发声,揭开了这场事故的惨烈细节。3月29日晚,三名女大学生驾驶小米SU7标准版在安徽德上高速发生碰撞,车辆瞬间爆燃致全车3人遇难。家属透露,目前三家已与小米工作人员见面,但调查仍无实质性进展。

1. 生死3秒:智驾系统接管2秒即失控?

根据小米公布的车辆数据,事故前车辆处于NOA智能辅助驾驶状态,以116km/h行驶。系统检测到施工路段障碍物后,仅用2秒发出警报并减速至97km/h,驾驶员紧急左转仍撞上隔离带水泥桩26。专家指出,夜间施工路段场景复杂,辅助驾驶的感知系统可能存在盲区,而2秒的接管时间“几乎不可能完成避险操作”。

2. 车门之谜:自燃后为何无法逃生?

家属曝光的现场图片显示,车辆AB柱未变形,但车门完全紧闭。罗某母亲称,交警记录显示“路人用工具破窗才尝试救援”,质疑小米SU7的紧急解锁机制失效。小米回应称“猛烈撞击导致系统损毁”,但至今未公开车门设计的具体测试数据。

二、家属遭遇双重打击:网暴与调查迟滞

1. 网络暴力:受害者反遭“键盘审判”

“说我女儿驾龄短、技术差,全是造谣!”罗某母亲公开反驳质疑,称女儿驾龄超2年,曾独自驾驶SU7从武汉至佛山。然而,部分网友指责家属“借机讹诈”,甚至攻击逝者“活该”,迫使家属删除微博。

2. 调查僵局:数据不透明,家属追问无门

尽管小米声称已提交行车数据,但家属透露“关键信息仍未告知”,例如AEB(自动紧急刹车)是否启动、电池安全设计是否存在缺陷等。更令家属愤怒的是,事故车辆至今未被第三方检测,小米以“警方未允许”为由拒绝深入分析。

三、小米陷入信任危机:公关话术VS技术硬伤

1. 雷军“不回避”承诺遭打脸

雷军4月1日发文承诺“全力配合调查”,但家属称直到4月2日才首次见到小米工作人员,且沟通仅限于“等待结果”。网友对比特斯拉“数据实时公开”的案例,嘲讽小米“诚意不足,危机公关满分”。

2. 智驾宣传争议:过度美化埋隐患?

事故暴露小米NOA系统的局限性:夜间施工路段识别能力存疑,紧急接管逻辑不合理。此前小米SU7发布会上,雷军高调演示自动泊车、高速避障功能,被指“模糊人机责任边界”。业内人士警告:“车企将L2辅助驾驶包装成‘自动驾驶’,是行业通病,但消费者为此付出生命代价!”

四、行业警示:新能源车安全需破局

1. 隐藏式门把手成“死亡陷阱”?

此次事故再次引发对隐藏式门把手的争议。2024年特斯拉事故中,同样因撞击后电路中断导致车门无法打开。专家呼吁强制增设机械解锁装置,车企却以“风阻优化”为由拒绝整改。

2. 电池安全标准亟待升级

小米称起火系“撞击导致系统损毁”,但未解释为何电池防护未阻止爆燃。清华大学车辆学院教授指出:“现行国标仅要求电池在100ms内断电,但剧烈碰撞中火势蔓延速度远超此标准。”

五、终极追问:真相何时到来?

截至4月3日,警方仍未公布调查时间表。家属的悲愤与公众的质疑交织成巨大压力:

- 技术层面:?

- 责任层面:小米宣传是否存在误导?

- 道德层面:车企该如何平衡创新与生命安全?

今日话题:

若调查证实小米SU7存在缺陷,你认为受害者家属应获多少赔偿?

新能源车的“科技光环”是否掩盖了安全风险?

欢迎在评论区留下你的观点,点赞最高者将获赠《智能汽车安全白皮书》!

(本文综合自腾讯新闻、红星新闻等权威报道)

渝公网安备50010502503425号

渝公网安备50010502503425号

评论·0