“原本我还心存疑虑,但实测数据超过45%,令人惊讶。”一名日本汽车技术专家在接受《日经BP精选》采访时,对中国比亚迪(BYD)混动专用发动机(DHE)的性能给出了高度评价。据2025年3月18日《日经BP精选》报道,比亚迪宣称其DHE热效率达到46.06%,而吉利控股集团(Geely)和上汽集团(SAIC)也相继推出热效率超45%的插电式混合动力车(PHEV)。这一系列突破引发业界热议:“中国造不了发动机”的刻板印象是否已成过去?通过第三方视角,我们从技术实力与战略分化两方面解析中国车企的崛起。

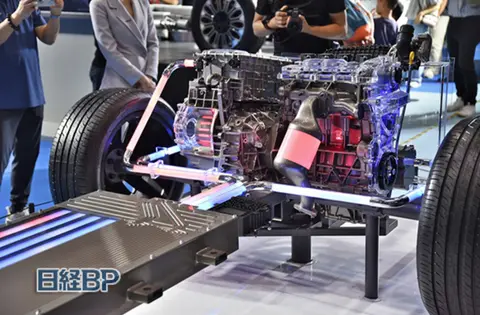

比亚迪的混动专用发动机宣称实现了逾46%的最高热效率

热效率超46%:技术标杆的较量

《日经BP精选》指出,比亚迪的“秦L DM-i”和“海豹06 DM-i”搭载的DHE热效率高达46.06%,吉利“银河星舰7 EM-i”为46.5%,上汽荣威“D7 DMH”则达到46.3%。日本某大型车企虽未完全复现比亚迪的最高数值,但确认其性能接近宣称水平,足见中国车企在发动机技术上的长足进步。

报道分析,比亚迪通过将压缩比提升至16.0:1,结合缸内强涡流、高行程缸径比(1.28)和30%废气再循环率(EGR),有效提升热效率并抑制异常燃烧。这些技术虽源自日本和德国的主流方法,但中国车企将其优化应用,已在参数上超越丰田和本田的41%热效率PHEV。然而,热效率的高数值多在特定工况下实现。《日经》援引专家观点称,一旦行驶条件偏离标准状态,中国DHE的燃效表现会下降,而日系车则能在更广泛场景中保持稳定。

值得一提的是,上汽荣威“D7 DMH”曾于2024年10月创下满油满电2208公里的吉尼斯纪录,折算燃效达40.2公里/升。但其WLTC模式燃效仅25.3公里/升,显示续航更多依赖大容量油箱和电池,而非热效率的绝对优势。

战略分化:技术派与成本派并存

《日经BP精选》通过对比10款PHEV车型(包括8款中国车和2款日系车)发现,中国车企在DHE发展上呈现两大趋势:一是追求极致热效率的技术派,如比亚迪、吉利和上汽;二是优先成本控制的外购派,如理想汽车(Li Auto)和问界(AITO)。

10款车型PHEV的热效率与燃效的关系

技术派车企以“世界最高”为目标,迎合中国消费者对参数的偏好。吉利相关人士向《日经》透露:“在中国,很多用户通过比较技术规格选车。”这种竞争模式与日本此前的燃效大战颇为相似。然而,高热效率并未完全转化为燃效优势。例如,比亚迪“秦L DM-i”在NEDC模式下燃效为34.5公里/升,换算至WLTC模式仅约26.9公里/升,与丰田RAV4 PHV(41%热效率)的表现相近。

吉利银河“星舰7 EM-i”的前发动机罩下面配备了热效率为46.5%的DHE

外购派则另辟蹊径。《日经》报道,理想汽车从哈尔滨东安汽车动力采购热效率40.5%的DHE,问界则使用重庆小康动力提供的41%热效率发动机。这两家供应商以低成本和小巧化著称,年产能分别达75万台以上。理想汽车2024年PHEV销量位居全球第二,其成功归功于专注自动驾驶和高端品牌战略,而非发动机性能。问界依托华为技术,同样将重点放在智能体验上。

供应商崛起:中国发动机新生态

《日经BP精选》在2024年广州车展采访中发现,东安动力和重庆小康动力正成为中国DHE市场的“幕后英雄”。受访者一致评价其产品“价格极具竞争力”,得益于多年生产摩托车和通用设备发动机的经验。此外,吉利与雷诺合资成立的HORSE Powertrain,年产500万台发动机,显示技术派车企也在探索供应角色。

报道认为,中国车企的战略分化带来两种可能:技术派持续打磨发动机性能,强化品牌差异化;外购派则通过成本优势和软件创新实现盈利。若后者趋势延续,中国或将成为全球发动机产业的重要基地。

《日经BP精选》总结,中国车企以热效率超46%的DHE打破技术壁垒,颠覆了“中国造不了发动机”的旧观念。尽管燃效表现仍有优化空间,但技术突破与战略分化已让中国汽车产业站上新起点。在全球混动市场竞争加剧的背景下,中国车企的实力正赢得国际关注,其未来表现值得期待。

渝公网安备50010502503425号

渝公网安备50010502503425号

评论·0