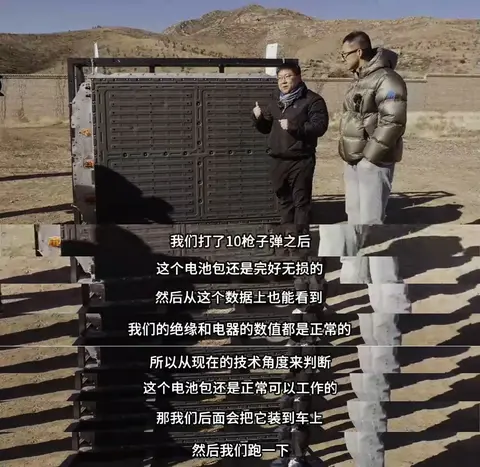

2025年3月,小鹏G6(图片|配置|询价)的极限测试引发行业震动——20米外10发子弹连续穿透电池包,车体仅留弹痕却保持正常运作。这场堪比军工级测试的背后,直指新能源汽车的核心痛点:电池安全。数据显示,2024年我国新能源车电池相关火灾年均超300起,召回车辆中5%存在电池隐患,三星SDI、保时捷等企业均陷入安全危机。

结构防护:从 “被动挨打” 到主动防御

电池包的物理结构是安全的第一道防线。以小鹏 G6 为例,其独创的 “4+3+4” 防护体系如同金钟罩:底部四层吸能材料可承受 2000J 冲击力,内部铜排结构采用耐高温 1000℃的陶瓷化硅材料,即便子弹穿透外壳,也无法引发内部短路。宁德时代的麒麟电池则通过水冷板将电芯隔离,使热传导率降低 70%,实现 “零热失控”。

但并非所有车企都能交出满意答卷。2024 年某品牌因电池结构设计缺陷,导致热失控召回占比达 3%。清华大学欧阳明高院士直言:“不起火、不爆炸必须从结构源头切断热扩散路径。”

材料革命:固态电池的 “理想国” 与现实困境

当液态电解液的热失控风险成为行业痛点,固态电池被视作 “终极解药”。丰田宣称 2027 年量产固态电池,能量密度提升 50%;广汽实验室样品已通过针刺测试,但量产成本高达传统电池 3 倍。不过,技术突破并非坦途:硫化物固态电解质遇空气易分解,硅碳负极体积膨胀难题未解,某企业良品率仅 60%。

“固态电池研发如同登山,当前仅至山腰。” 宁德时代曾毓群的论断道出行业现状。尽管全固态电池研发水平仅达 4 分(满分 10 分),但业内普遍认为,3-5 年后局部商用或将成为现实。

智能监控:AI 为电池装上 “数字心脏”

如果说结构是 “硬件盾牌”,智能监控则是 “软件大脑”。小鹏 G6 的 “AI 电池医生” 实现 7×24 小时监控,异常识别准确率达 96%;孚能科技的云端平台更将预警响应时间压缩至 0.1 秒。然而,技术双刃剑效应不容忽视:2024 年特斯拉因 BMS 算法误判导致多起异常断电,暴露过度依赖 AI 的风险。

中国汽车标准化研究院柳邵辉强调:“智能监控必须与硬件防护形成闭环。” 数据显示,AI 监控可降低 40% 热失控事故率,但算法漏洞仍占故障诱因 15%,人机协同才是未来方向。

标准进化:从 “救火” 到 “防火” 的跨越

2025 年 3 月 1 日,我国首部新能源车年检标准正式实施,首次将电池温度、电压纳入检测,要求磷酸铁锂电池充放电温度≤65℃。工信部同步修订强制标准,要求热失控后 5 分钟内报警且不起火。欧盟更推出 “电池护照” 追溯原材料来源,倒逼企业提升品控。

但标准落地仍需时间:78% 企业具备 “不起火” 技术,却仅有 14% 能覆盖全产业链。上海某维修工篡改 BMS 数据被判刑的案例,暴露出监管盲区。欧阳明高指出:“标准是技术落地的催化剂,更是行业洗牌的加速器。”

未来趋势:行业格局的三大演进方向

站在 2025 年的节点,电池安全领域正孕育三大变革:

固态电池局部商用:2027 年前后,半固态电池或率先搭载高端车型,全固态电池进入试点阶段。

AI 监控普及化:车企将加速布局 “硬件 + 软件” 双保险,算法透明度与应急响应能力成竞争焦点。

全球标准趋同化:从中国的年检新规到欧盟的电池护照,安全规范将成为国际贸易的 “通用语言”。

安全没有终点,唯有持续进化

小鹏 G6 的子弹测试,既是技术突破的里程碑,也是行业反思的起点。当固态电池突破材料瓶颈,当 AI 预警实现毫秒级响应,当全球标准形成统一防线,新能源汽车才能真正驶向 “零事故” 的彼岸。任何技术傲慢都可能付出沉重代价。唯有以敬畏之心雕琢安全细节,方能让科技真正服务于人类福祉。

渝公网安备50010502503425号

渝公网安备50010502503425号

评论·0