网约车司机日记:2025年3月8日

昨天的行程让我深刻感受到,网约车司机不仅是城市的搬运工,更是城市脉络的编织者。从洪庆到创新港,60公里的路程,我穿越了城市的多个区域,见证了不同地段的繁华与宁静。乘客的吐槽让我意识到,红绿灯的设置、交通的拥堵,都是城市规划与人类活动相互作用的结果。从社会学角度看,我们这些司机是城市微观生态的观察者,我们的每一次行程都在无形中记录着城市的节奏和脉动。我们既是城市发展的受益者,也是被忽视的底层劳动者。

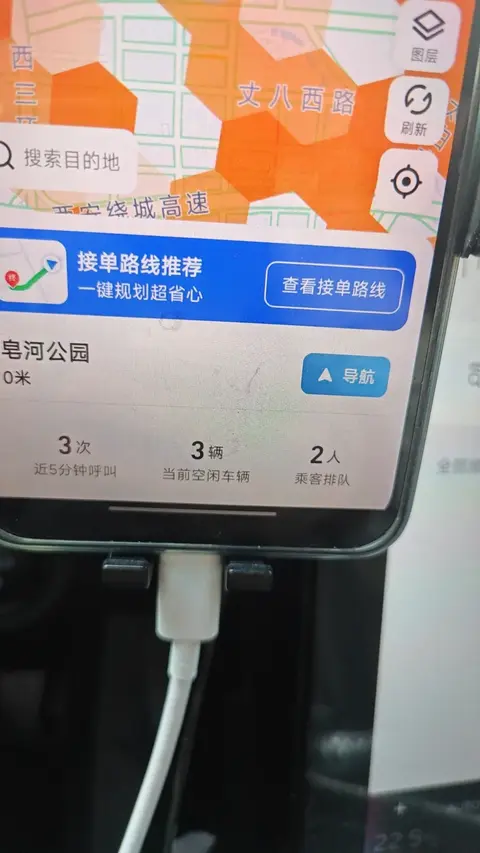

昨天的行程中,我深刻体会到网约车司机时间与价值的错位。第一单60公里,耗时55分钟,收入还算可观。但紧接着的短途订单,却让我陷入低效的“龟速模式”。从经济学角度看,平台算法优化的是整体效率,却忽略了个体司机的时间成本。我们的时间被碎片化,每一单的收入与付出并不成正比。这种错位让我思考:在共享经济的浪潮中,劳动者的价值是否被过度工具化?我们的时间是否真的被充分利用,还是只是被算法的逻辑所裹挟?

昨天下午的乘客让我印象深刻。他一路上都在抱怨西安的红绿灯太多,车速太慢,语气中带着焦虑。这种情绪的传递让我意识到,网约车司机与乘客之间的关系是一种特殊的“瞬间关系”。我们在短暂的行程中相互陪伴,却很少深入了解对方。心理学研究表明,这种短暂的陪伴关系可能会放大乘客的情绪,而司机则需要在这种关系中扮演“情绪缓冲器”的角色。我们用沉默或安慰缓解乘客的焦虑,却往往忽略了自己内心的疲惫。

昨天的行程让我对时间有了新的思考。在交通拥堵时,时间仿佛变得漫长而沉重;而在顺畅行驶时,时间又飞逝而过。这种时间的相对性让我联想到海德格尔的存在论:时间并非独立于我们之外的客观存在,而是与我们的体验和感知紧密相连。对于网约车司机来说,时间是碎片化的、主观的。我们的时间被分割成一个个订单,每一单的时长和收入都不同,这种时间的碎片化让我们难以感受到时间的连续性。这种时间的相对性与主观性,让我重新审视我们对时间的传统认知。

昨天的行程中,我与乘客的交流让我意识到,网约车的车内空间是一个独特的“微观文化场”。乘客来自不同的背景,带着各自的故事和情绪。他们的口音、穿着、话题都在无形中传递着文化信息。从文化学角度看,车内空间是一个临时的文化交流场所,乘客与司机之间的互动构成了城市文化的一部分。每一次行程,我们都在无形中参与了城市文化的传播和塑造。这种文化互动让我思考:网约车司机是否可以被视为城市文化的“隐性传播者”?

在网约车司机的日常中,时间不再是线性的、均匀的,而是被订单分割成碎片化的片段。这种时间的碎片化相对论颠覆了传统的时间观念,强调时间的主观性和相对性。每一单的时长和收入都不相同,司机的时间感知也因此被扭曲。这种碎片化的时间体验,让我们重新审视时间的本质:时间并非独立于人类之外的客观存在,而是与我们的活动和感知紧密相连。

构建一个思想实验:假设网约车平台的算法能够完美优化交通效率,使每一单的行程时间最短、收入最高。然而,这种极致的效率是否真的提升了司机的价值?悖论在于,过度追求效率可能导致司机的劳动被过度工具化,忽视了他们作为劳动者的尊严和价值。这种效率与价值的悖论挑战了我们对共享经济模式的传统认知。

网约车司机的工作模式让我联想到蜜蜂的采蜜行为。蜜蜂在花丛中穿梭,采集花蜜,为整个蜂巢的生存贡献力量。而网约车司机则在城市的各个角落穿梭,为乘客提供服务,为平台创造价值。然而,蜜蜂的劳动最终回馈给整个蜂巢,而网约车司机的劳动却常常被平台的算法所“收割”。这种跨界联想让我们重新审视劳动者与平台之间的关系。

网约车司机的日常不仅是对时间和空间的穿梭,更是对现代社会结构、经济模式和文化生态的微观映射。他们的经历揭示了一个核心洞见:在共享经济的浪潮中,劳动者的价值不应被工具化,而应被赋予更多的人文关怀和社会尊重。

渝公网安备50010502503425号

渝公网安备50010502503425号

评论·0