当比亚迪海鸥DM-i以8万元左右的的价格将高速NOA甩向市场时,整个汽车产业链正在经历一场核爆级震动。这场看似疯狂的科技倾销,实则是中国汽车工业酝酿二十年的绝地反击。它撕碎了"高端技术必须高价"的消费主义谎言,在特斯拉FSD订阅费高达1.2万美元的对比下,中国车企正用制造业的恐怖效率重构智能驾驶的价值体系。

一、技术平权的产业密码

在宁波均胜电子的车间里,激光雷达产线正以每分钟3套的速度吐出新元件。国产供应商将1550nm激光器成本压至进口产品的1/5,这是十万级车型敢装激光雷达的底气。更凶悍的是算法层面的"暴力突破":华为ADS基础版在10TOPS算力芯片上跑出地平线J5(128TOPS)85%的城区智驾能力,这种算法效率的碾压,让跨国巨头连夜修改技术路线图。

市场用脚投票的数据更具说服力:2024年Q1,15万元以下智能车销量同比暴涨240%,其中72%消费者首次购车即选择智驾版本。在河北保定,网约车司机老刘算过账:每天300公里行程,智驾系统帮他减少70%的油门刹车操作,"两年省下的腰椎治疗费够换套新电池"。这种真实场景的价值创造,正在重塑智能驾驶的存在意义。

二、产业链的极限施压艺术

这场价格战的本质,是汽车制造范式的降维打击。比亚迪的垂直整合能力让智驾系统成本构成彻底透明:自研芯片省去30%专利费,全域800V架构降低20%线束成本,甚至把域控制器外壳换成改性塑料再降8元。当德国供应商还在为5%的年度降本目标扯皮时,中国车企已经玩出了"成本击穿"的行为艺术。

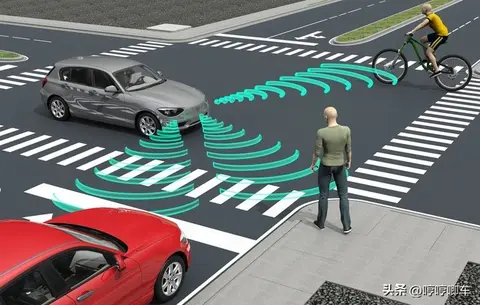

更隐秘的战场在数据维度。十万级智驾车型以量取胜,单月产生的真实路况数据相当于特斯拉全球车队3个月的积累。这些带着泥土味的中国式场景——从福建渔村窄巷到新疆风沙路段——正在训练出最具普适性的决策模型。某新势力算法总监透露,他们的自动紧急制动(AEB)系统因学习河南三轮车突切场景,误触发率反而比豪华车型低1.3个百分点。

三、重构全球游戏规则

这场战役正在催生恐怖的产业虹吸效应。马来西亚出租车公司批量采购千辆智驾版海豚,只因系统能自动识别吉隆坡混乱的摩托流;莫斯科经销商追加订单,看中中国智驾在冰雪路面的特殊优化。当西方车企还在纠结"自动驾驶伦理困境"时,中国方案已用实用性撕开全球市场。

更深层的变革在技术话语权领域。蔚来牵头制定的《智能驾驶数据标注标准》被国际标准化组织收录,这是中国首次在汽车智能化领域掌握标准制定权。更值得玩味的是,某欧洲豪华品牌开始采购中国智驾方案,其CTO在内部会议上承认:"在复杂路况处理上,我们落后了至少18个月。"

回看这场智驾普及风暴,它绝非简单的价格内卷,而是一场精心策划的产业革命。当德国《明镜周刊》惊呼"中国人把自动驾驶变成了快消品",他们或许没意识到,这种能力背后是3.2万工程师在218个技术领域的饱和式攻关,是新能源全产业链的深度咬合,更是14亿人口大市场独有的场景淬炼。这场豪赌的终极赌注,不是某家车企的生死,而是智能汽车时代的话语权归属——在中国制造掀起的技术海啸面前,旧秩序正在崩塌,新王已然加冕。

渝公网安备50010502503425号

渝公网安备50010502503425号

评论·0