华为靳玉志在行业会议上直言:“有些车脑袋上顶着激光雷达,实际根本没用。”

这番直白的言论让消费者猛然发现,自己花高价买的车顶激光雷达,可能和网上几十块钱的“装饰贴”没什么区别。

“伪智驾”现象背后到底藏着多少我们不知道行业秘密?

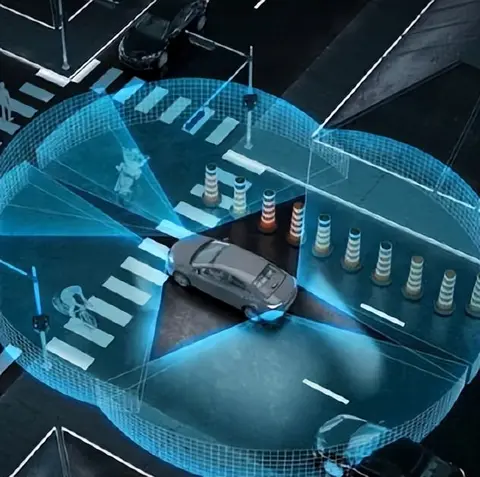

激光雷达在汽车界的崛起,源于它对智能驾驶的革命性作用,能通过发射激光束绘制三维地图,让汽车在雨雾、黑夜等复杂场景中“看”得更清晰。

真正搭载激光雷达的车型如理想AD MAX、华为ADS 3.0,往往需要匹配500TOPS以上的算力芯片,才能处理海量数据。

但如今这个科技符号正在异化,某些车企将激光雷达做成“车顶凸起”的造型,却未接入智驾系统核心算法。

比如某车型算力仅2.5TOPS,连基础数据处理都困难,却宣称激光雷达能提升智驾能力,实际上呢?

其实和车顶贴个塑料模型无异。

消费者被误导的逻辑很简单:既然高端车都有激光雷达,那我的车也必须“长角”。正是因为这种心理催生出产业链的灰色地带——部分车企采购第三方纯视觉方案,为迎合市场硬塞一颗激光雷达,甚至直接做成装饰件。

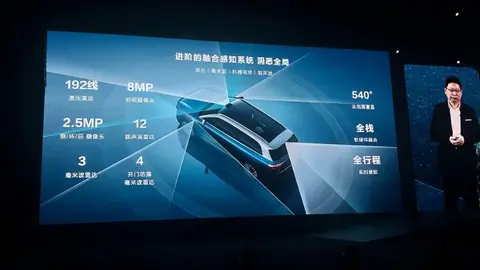

一颗激光雷达成本从万元降至3000元左右,但真正将其融入智驾系统仍需巨额投入。华为自研的192线激光雷达需匹配专用算法,而多数车企依赖供应商方案,缺乏数据融合能力,导致硬件沦为摆设。

“激光雷达=高端智驾”的认知被反复强化,2024年国内激光雷达装车量激增,但近半数车型仅搭载1颗基础型号,实际性能远未达到L3级标准。车企更愿意将激光雷达作为“科技感”的视觉标签,而非功能组件。

多数人分不清“有激光雷达”和“用激光雷达”的区别就,像手机镜头从单摄发展到四摄,用户默认数量代表性能,却不知有些镜头只是装饰。

这种思维被车企精准利用,形成“你假装有用,我假装相信”的默契。

当前智驾赛道呈现两极分化:

实力派如华为、理想,采用多激光雷达+高算力芯片,实现360°环境建模;

投机派则用“假雷达”降低成本,同时蹭上智驾热点。

这种割裂追起本质是行业标准缺失,2024上半年国内L2级辅助驾驶渗透率达55.7%,但缺乏对硬件实际效能的强制检测。部分车企甚至将激光雷达安装在前保险杠等易损位置,既无法发挥性能,又增加维修成本。

还有就是供应链乱象,暗中或有有使用二手激光雷达翻新件的情况,进而导致夜间行驶频繁误判d。行业急需建立从硬件采购到数据验证的全流程规范。

对于普通消费者,辨别真假激光雷达可从三方面入手:

- 看算力:低于100TOPS的芯片难以支撑激光雷达运行;

- 查供应商:华为、速腾聚创等头部厂商通常公布合作车型;

- 试功能:纯视觉方案在逆光、隧道等场景易失灵,真激光雷达车型表现更稳定。

2025年或成关键转折点,固态激光雷达技术成熟后,成本将进一步下探,推动30万元以下车型普及真·激光雷达方案。

同时,华为、速腾等企业正推动“雷达性能认证体系”,未来或出现“无效激光雷达不得宣传”的硬性规定。

激光雷达的装饰化现象,不正表现出智能汽车行业的浮躁。当车企忙于给车顶“戴皇冠”时,真正的创新者已在探索更前沿的路径。

华为将激光雷达与毫米波雷达、摄像头数据深度融合,实现“超视距预判”。

特斯拉虽坚持纯视觉路线,却通过Dojo芯片提升算力至200TOPS,弥补硬件短板。

智能驾驶的核心不是硬件堆砌,而是数据闭环能力。就像手机竞争最终回归芯片和系统,汽车智驾的较量终将走向算法与生态。

消费者需要更理性的认知——车顶的“小凸起”可以是科技灯塔,也可能是装饰。

唯有穿透营销迷雾,才能看清谁在脚踏实地革新,谁在挂羊头卖狗肉。

渝公网安备50010502503425号

渝公网安备50010502503425号

评论·0