当博主恶意拔下电瓶引发对撞测试闹剧,小米发布“缉拿归案”的公告时,舆论场瞬间炸锅。一边是消费者质疑企业权威,一边是粉丝力挺维权正义,这出舆论大戏背后,到底藏着怎样的真相?

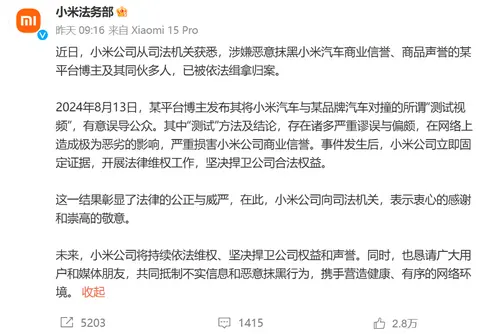

1月25日,小米法务部发布公告称,涉嫌恶意抹黑小米汽车商业信誉的博主及其同伙,已被依法缉拿归案。这一消息瞬间冲上热搜。

事件缘起于2024年8月,一位博主发布了一段名为《当小米SU7撞上一辆极氪007》的对撞测试视频。在视频中,小米SU7在时速60公里碰撞后出现车门无法打开、小电瓶断电等情况,测试结果引发热议。

然而,网友很快发现,测试存在诸多疑点:测试前电瓶被拔、备用电源被断开,甚至画面中电瓶状态前后不一致。

小米汽车对此迅速反击,表示视频测试存在严重造假,并通过法律途径追究相关责任。最终,博主被证实确实在测试前对车辆动过手脚,其所谓的测试数据纯属“精心设计的谎言”。

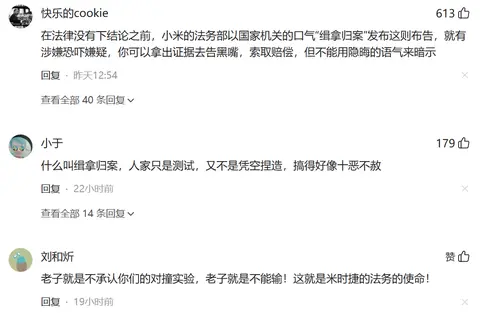

但事情并未就此结束,小米公告中“缉拿归案”四字引发了另一场争议。部分网友质疑,小米在法律结论尚未明确之前,以“国家机关”的口吻发布公告,是否涉嫌恐吓嫌疑?

事件发酵后,网络上迅速形成了两派阵营。一方力挺小米,认为博主恶意造假对品牌造成巨大损害,应该依法追究其责任:“碰撞前拔电瓶,这种事能忍?还好小米有隐藏电源,全程都有记录!”

另一方则对小米的公告措辞提出质疑:“在法律程序未走完前,用‘缉拿归案’这样的表述是否妥当?法务部不应该代替司法机关发声。”

甚至有网友担忧,这种高调的维权行为是否会让企业掌握过多话语权,从而压制消费者的声音。“以后还有人敢质疑大企业吗?小米的产品真能经得起公开检验?”

虽然博主捏造事实已被证实,但事件背后也暴露出舆论环境中“真话难讲”的困境。一些评论指出,小米确实通过技术手段记录了全过程,并在碰撞后第一时间报警和联系车主,充分证明了其产品的安全性。然而,部分消费者依然心存疑虑,认为企业是否在利用自身的资源和力量扩大影响,压制异见?

有业内人士分析,此次事件从始至终都带着浓厚的情绪化色彩,这出大戏还远未结束。

渝公网安备50010502503425号

渝公网安备50010502503425号

评论·0