单纯以全景天窗的存在与否来衡量汽车安全性,本质上跟几年前基于一台车铁皮厚度来评价整车安全性的说法一样不可信。

理性来讲:汽车安全性能与天窗覆盖件没有联系,中保研碰撞测试(包括美国公路保险协会)从没有将天窗材质纳入安全性能的判定标准,车辆的被动安全性取决于车架与结构,与车顶覆盖的铁皮无直接关系。也就是说,不管用全景天窗、分段式全景天窗、还是铁皮车顶,都不是定义安全性的关键,最终还是要看车身框架的A、B、C柱、车顶横梁是否有足够的强度来抵御冲击。

感性来讲:车顶框架支撑结构越多,理论上越安全;车顶覆盖件越硬,越安全。所以分段式全景天窗安全性能应>全景天窗和铁皮车顶;在车顶支撑架构一样的前提下,全景天窗安全性能>铁皮车顶的安全性能(因为天窗玻璃都是钢化玻璃,高档车型甚至为夹层钢化玻璃,有一层高强度的PVB膜,坚硬程度肯定超过薄铁皮。)

再多啰嗦几点

一、决定汽车安全的是框架架构

车辆被动安全的终极奥义是保护乘员到极致,主动安全甚至还要保护第三者的行人。所以汽车框架并不是越硬越好,而是该硬的位置硬,该软的位置软。

从图中可以看到,车辆前端绿色部分的防撞梁是普通强度的高强度钢,黄色部分是较高强度的高强度钢,红色部分是1600MPa以上强度的超高刚性强度钢。这个高强度钢材依次分布于A、B、C柱上。发生较大的碰撞事故时,绿色部分与黄色部分会依次发生碰撞并变形,逐步将车辆受到的巨大碰撞动能吸收掉,将乘员舱受到碰撞的可能性降至最低,以避免过高的加速度和巨大的碰撞动能作用于乘员身体。

如果汽车的车身框架全部都用强度极高的超高强度钢材,那么撞击的瞬间则是车身不变形,但是作用力会传导至车身的每个位置,人在车里会是怎样的感受呢?所以剧烈撞击的瞬间需要通过车身结构的溃缩来“化掉”一部分作用力,就是“接化发”的流程。

车头、车尾都可以对撞击力度“接化发”了,那车顶呢?也需要有个缓冲的部件呀。所以车顶并没有用红色的超高强度钢材,只是黄色的较高强度钢材。

所以:这个车身框架钢材早已经决定了车辆的安全性能,与表面覆盖件是玻璃还是是铁皮没有关系了。

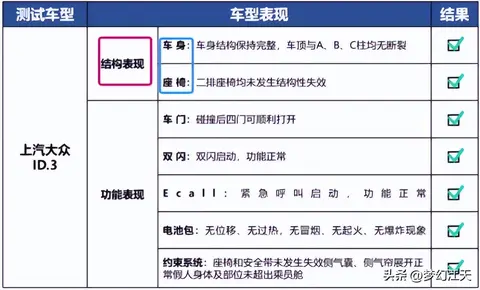

比如大众ID3,60km/h翻滚测试,中国汽研开展首次针对新能源汽车的60km/h翻滚测试,主要是,测评车型在高速行驶时发生翻滚的安全性能。测试考评的指标也没有天窗覆盖件材质的考评指标。

二、全景天窗中间少了根支撑梁,是不是不安全了?

其实汽车设计的阶段已经考虑到全景天窗/天幕、以及小天窗,甚至不带天窗车型的结构性能,它们的结构强度有所差别,但差别均在同一个安全等级里面。不存在因为装备了全景天窗,从而导致车身结构强度明显受影响的情况。

采用全景天窗,尤其全景天幕的车型大多取消了车顶横梁的设计,但会在车顶框架增设钣金厚度为1.5mm的加强环。有了这个加强环,该车型的结构强度可能比非全景天窗的车型更强些。当然了,正如上面提及到的,它们依旧在同一个安全等级里面。网上找到一张图片,对照看一下。

所以:理论上,全景天窗与分段式全景天窗或者铁皮车顶的安全性能是一样的。(是不是真的这样,我心理也没底,哈哈,没拆解过)

三、玻璃车顶和铁皮车顶,哪个安全?

小天窗、不带天窗的车型虽然车顶有铁皮覆盖,但这不代表它们有更高的安全性。其实车顶的铁皮跟车门一样,大多都为0.7mm的薄板。大概相当于手指用力摁,也能摁出凹陷的厚度,厚度还不及家里做菜用、烧水的铁锅。

中保研试验数据显示,配置全景天窗的车辆在车顶强度测试中整体表现良好。其中,中保研测试的奔驰GLCL车顶强度测试峰值荷载达122316牛,相当于整车的6.75倍。配备全景天窗的领克05、奔驰C级、奥迪A6L等多款车型在车顶强度测试中均获得G级(优秀)评价。

车顶不管是玻璃、还是铁皮,都只是车表的覆盖件,主要是发挥美观、隔离作用,不是安全功能组件。钢化玻璃车顶强度高,可以承受一个成人的重量,但是也耐不住一根细小的破窗器。

结论在开头已经说过,这里就不再重复累赘了!

渝公网安备50010502503425号

渝公网安备50010502503425号

评论·0