今天的摩托车、其基础属性是商品,一件工业商品。当然,可以透过政策的松紧、在一定程度上去改变其属性,譬如在上世纪的改革开放之初,当国内还生产不出来、别人又不卖(又或者是禁止进口、难以进口)的时候,“ 砸锅卖铁 ” 倾力做出来,让摩托车也略带了点做火箭、试爆核弹、造航母般的味道,这等故事给人的感觉、跟十多年前的芯片一样。

既然只是一件商品,那么就得符合一定的市场规则才可让制造者获利,从而获得持续的升级、发展。简而言之就是效益,尽管这个效益对于不同阶段不同能力的企业、有着不同的指标,最大的指标当然是赚钱,其次的指标也许是技术论证、市场试探,也可能只是用于建一个神位、给人怀念或参拜。

延续此前的背景故事,在日本本土经济陷入长期的停滞不前之后,以本土市场为主的多个车型陆续消失了;亚洲金融风暴,让过去印象中永不降价的日本制造商、也变得有 “ 弹性 ” 了。

本集,我们继续回顾过去的那段时间里所发生的一些重大事件,对摩托车行业的影响。尤其是具有指标性意义的日本四大摩托车制造商,通过观察他们在面对危机前后、一些策略性的变化,从而去推断一下未来的摩托车行业,会发生什么样的趋势变化,而消费者未来又可能面对着什么样的商品选择。

2008 年爆发的全球金融风暴,对经济、消费力的冲击是巨大的。作为众多商品的其中一份子,摩托车行业同样地经历着洗礼。而归纳出来的主要变化,一是日本制造商的车型缩水,二是欧洲制造商的企业大洗牌(这是好听的说法,正常的说法是破产、倒闭然后被收购)。

下面的图片,搭载两冲程发动机、链条传动在右侧的 Aprilia 阿普利亚 RS125 Replica(资料图片)。在赛场有着众多荣誉的阿普利亚,在 2004 年被比亚乔集团收购。

意大利摩托车品牌 Malaguti 马拉古蒂创立于 1930 年,过去以生产中、小型踏板车为主,一度曾雄心勃勃要在其他车型的领域发力。但最终在 2011 年十月倒闭,直到 2018 被奥地利公司 KSR Group GmbH 收购之后,才重新回到摩托车市场中。

下面的图片,马拉古蒂宣布将参加 2003 年度 WGP125 的发布会(资料图片)。

下面的图片,马拉古蒂 2003 - 2006 年间推出的 Madison 400(资料图片)。

下面的图片,马拉古蒂 2009' Ciak Master 50(资料图片)。

下面的图片,马拉古蒂 2000' Yesterday 50(资料图片)。

目前,复活之后的马拉古蒂、主要市场在欧洲地区。在售的车型,除了 50 cc 版本之外,很多的型号都是由广东佛山比亚乔所生产、与阿普利亚同平台的产品。

下面的图片,广东佛山比亚乔的装卸区,正在等待装柜出口的马拉古蒂。

下面的图片,马拉古蒂现行款的 Madison 300(资料图片)。

下面的图片,马拉古蒂现行款的 RST125(资料图片)。

下面的图片,马拉古蒂曾发布过的、适用于他们当时车型的原厂改装硬顶式雨蓬(资料图片)。

全球金融危机爆发之后,对欧洲一大堆的小型制造商来说、打击是致命的。

成立于 1988 年的瑞典品牌 Husaberg 胡萨博格,前身来自于 Husqvarna 胡斯瓦那的摩托车部门,该部门在 1987 年被出售给意大利摩托车制造商 Cagiva 卡吉瓦,并成为 MV 奥古斯塔的一部分。但该公司的一群管理人员和工程师不愿搬到意大利,因此创立了胡萨博格这个品牌。该品牌在 1995 年被 KTM 收购,随后在意大利胡斯瓦那的工厂负责生产。自 2003 年起,除了赛车部门还留在瑞典之外,胡萨博格的生产、研发已经被转移到了奥地利。

KTM 集团在 2013 年从宝马手上收购了 Husqvarna 胡斯瓦那之后,类似的定位之下、KTM 集团选择了淘汰历史沉淀较短的胡萨博格,2014 年开始、胡萨博格这个品牌退出了市场。尽管已经没有了这个牌子的新车在市场上销售,但实际上、胡萨博格在今天有着一个比当年更大的影子:现在的胡斯瓦那、主要使用胡萨博格的技术,也使用胡萨博格的车体色调;而 KTM 现在的 Ready to Race “ 准备比赛 ” 也是胡萨博格在 2012 年之前的口号。

下面的图片,胡萨博格 2012' FE450 耐力越野赛车(资料图片)。

胡斯瓦那也同样地有着很多的故事,较为近代的变化是 2007 年被卡吉瓦卖给了宝马,所有的开发、生产与销售均留在了意大利。有了宝马这样的 “ 大树 ”、依旧没有逃过经济环境变化所延伸下来的企业战略决策调整,到 2013 年、宝马将其转手卖给了 KTM 集团。

下面的图片,胡斯瓦那的 2020 款耐力越野赛车系列(资料图片)。

此外,意大利的 Bimota、卡吉瓦、MV 奥古斯塔等,也有着类似的起起伏伏。

相比起欧洲品牌卖身的卖身、收缩的收缩,日本制造商凭借着他们的全球化规模、尤其是在新兴市场的支撑,仍能熬着前行。尽管有着一定的积累,但仍避免不了市场变化之下,对车型的调整。较为明显的变化,就是在之前的上集、以及一些其他文章中曾经提到过的,在中量级的车型里面减配,让四汽缸车型逐渐地退出了大部分的市场。

更大的变化,是针对消费力最低的年轻人市场,豪华型(多汽缸)的 125 cc 级别现在已经消失。当然,对于欧洲市场来说,驾驶证准驾车型分级制度的变化(从过去以排汽量作为分级标准、逐渐转变为现在以峰值马力输出作为分级标准),也是其中的元素之一。但小排量、多汽缸,似乎已经被时代的滚滚车轮所一步一步地淘汰。

下面的图片,主要面向欧洲市场的 Honda XL125 Varadero(资料图片)。搭载一副风冷四冲程 V 型两汽缸发动机的 XL125、生产时间大约是 2001 - 2011 年,是入门级的 Africa Twin “ 非洲双缸 ”。

下面的图片,同样主要面向欧洲市场的 Honda VT125C Shadow(资料图片)。持续供应市场的时间大约是 1999 - 2010 年。

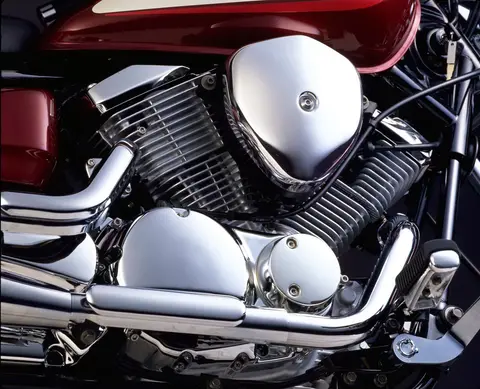

下面的图片,主要面向欧洲市场的 Suzuki VL125 Intruder(资料图片)。该车搭载一副风冷四冲程 V 型 65 度两汽缸、SOHC 每汽缸两汽阀的发动机,生产时间大约是 1999 - 2007 年。

下面的图片,国内也曾有销售的 Yamaha XV125 Virago(资料图片)。该车搭载一副风冷四冲程 V 型两汽缸的发动机,生产时间大约是 1997 - 2002 年。

下面的图片,从 XV125S Virago 换代而来的 XVS125 Drag Star(资料图片)。这款换代产品沿用了此前的动力单元、但采用了一个新的车体,生产时间大约是 2000 - 2006 年。

除了经济因素的影响,消费潮流的变化也是很多太子款/巡航款退出市场的原因。当市场没有足够的消费力(市场的萎缩)去创造出足够的生存空间的时候,日本制造商的产品也有被淘汰的时候,而案例就是顶级太子车/巡航车(排汽量 1500 cc 以上的旗舰级车型)的领域。今天来看当时的结果,尽管把日本车整死了,但作为胜利者之一的哈雷、似乎也不见得有好日子。还能活得轻松一点的,似乎是美国、欧洲那一大堆的定制车生产商。

而作为太子款车型的替代、是复古车潮流的出现,当中除了像 CB1000R、XSR900 这些运动车型之外,还包括了 Scrlambler 复古越野这个领域。

下面的图片,Honda VTX1800C/N、VTX1800R、VTX1800T(资料图片)。整个 VTX1800 系列的寿命周期,大概是 2001 - 2011 年间。

下面的图片,Yamaha 2014' XV1900A 欧洲版(资料图片)。

整个 XV1900 系列(包括美国市场的 Satr 品牌)的寿命周期,大概是 2006 - 2015 年间。而该车所搭载的风/油冷巨型 V 型 48 度 两汽缸 “ 鼓动 ” 发动机,当时曾搭载在 Yamaha 的标志性车型、并曾在国内做过巡回展示的 MT-01(2005 - 2012)身上。而现在,这副发动机被使用在主要面对美国市场的重型巡航车 XVZ1900 Star Venture、Star Eluder 上面。

下面的图片,Suzuki 2008' Boulevrd C109R、Boulevrd C109RT(资料图片)。

Boulevrd “ 大道 ” 是 Suzuki 在美国市场的名称,欧洲以及部分市场则称之为 VS1800 Intruder。该车搭载一副水冷 V 型 54 度两汽缸、排汽量 1,786 cc(109 立方英寸)的发动机。该车(太子车款)的寿命周期大约是 2006 - 2016,而巡航车版的 Boulevrd “ 大道 ” M109R(VZ1800)、至今仍在供应美国市场。

下面的图片,Kawasaki 2010' VN2000 Classic LT 最终型(资料图片)。

VN2000 搭载一副水冷 V 型两汽缸、排汽量达 2,053 cc 的发动机,市场上的寿命周期大约是 2004 - 2011 年。

相关文章:

从过去的三十多年、摩托车行业经历了多次的经济大环境的急剧变化之后,所看到的、疫情之前的现状,去判断未来、市场还会有什么样的车型来给大家去选购,或者说是什么类型的车款增加了、什么类型的车款减少甚至是消失了,在无法判断各种金融措施所引致之变化的前提下,粗略的方向如下:

1、旗舰级的车型,将一如既往地存在;

2、通勤类车型进行减配、降价(假设没有主要货币大幅贬值、导致包括原材料在内的各项价格动荡的前提之下),预计是势所必然。没有最低端、只有更低端,没有最高端、只有更高端;

3、受制于内燃机的基础原理与现有的技术,要维持质量与技术水平的话,现在更多的可能,就是看看整个研发、生产链的各个环节能否进一步降低成本。比方说,利用 3D 打印去协助快速开发 RC-214V 地平线去争取市场;

4、对中国制造商来说,规模效应一直就是降低成本的最重要手段。这与中国摩托车工业中高度分工的其中一个商业模式有着很大的关系:除了自产自销的基本模式之外,由主机厂(发动机工厂)专门生产发动机、再分发到各大大小小的装配厂,从而完成一台整车,这是中国摩托车产业竞争力的优势之一;

5、从 2008 年全球金融危机爆发以来,说中国摩托车产业或许走上日本当年同行的合并、倒闭,最终变成几家独大之路的声音一直存在着,但到目前为止,国内仍有着无数的厂商在禁、限摩的环境中生长着。通勤车/通道型车的市场也许已经有着几家独大的苗头,但个性化车型在中国市场的日渐流行,又开辟了一个新的、但其实又一直存在着的市场。有人辞官归故里、有人星夜赶科场,大地鹰王冷了、但更多其他制造商的车型上市了,中国的摩托车圈子里(是圈子里、并非行业里),从来不缺充满着热情的、要实现自己心中那台车面世的那些人;

6、对整个中国摩托车工业来说,对产品多元化最大的阻碍、目前似乎就是认证成本。不管是国内的上公告/目录,还是出口到欧美、日本等地的车检费用。这对于需要透过市场销量去验证产品是否适销(试错)、让企业可以从中吸取经验,较高的认证成本、意味着试错是一场豪赌。而产品多元化的意义在于,在恶劣的经济环境之下、四处的投石问路让企业更容易(或者说更有可能)找到走出深坑的方向,如果前卫的设计不行、那就把比前卫更前卫的设计做出来去试。简单地说,如果国内一款新车型上公告/目录只需要几万块钱的话,那么国内的消费者对车型的可选择性,那张清单估计会是一长串的;

7、冰封三尺、非一日之寒,很多欧洲企业本身就在激烈的竞争中处于风雨飘摇中,危机只是一根稻草、那一根最后的稻草。危机的故事,其实就是平时的危机意识,而非到了危机发生的时候的最后选择与结果。如何既利用此前成功的经验、又如何跳脱这些曾经的成功经验所绑住的思维,在不断的试错中赌博。

8、看什么时候触发了新的思路,再来作补充。尤其是,一些论点、暂时还没想通并理解故事背后的逻辑,献丑不如暂时藏拙。

最后,既然现在日本制造商已经没有了两汽缸的 125 cc 车型去供应世界各地市场,那么国内售价才两、三千块钱的 CB125T 直列两汽缸发动机总成,说不准还能接到一些订单呢。

渝公网安备50010502503425号

渝公网安备50010502503425号

评论·0